我国省级行政区新污染物治理工作方案分析及需求展望

摘要

加强新污染物治理是持续改善生态环境质量、切实保障生态环境安全和人民群众身体健康的重要抓手. 自《新污染物治理行动方案》发布以来,各地方省级行政区相继发布《新污染物治理工作方案》(简称“《工作方案》”),推进新污染物治理工作. 该文从时间历程、重点行业、重点新污染物种类和责任主体等方面出发,分析了我国各省级行政区新污染物治理工作的特点,总结了各省级行政区在标准建立、调查监测、源头减量化和协同治理等方面的工作进展,并展望了未来新污染物治理工作方向.截至2023年5月,我国31个省级行政区以及新疆生产建设兵团全部出台《工作方案》,涉及医药制造业、化学原料和化学制品制造业等19大类行业. 各地区新污染物治理重点行业与其行业产业规模密切相关,以聚焦重点工业园区为重要共性特征. 共有13个省级行政区的《工作方案》提出重点关注新污染物,分属持久性有机污染物、抗生素、内分泌干扰物和微塑料等. 通过计算不同职能部门在省级行政区《工作方案》中的职责分量,揭示了生态环境厅(局)、农业农村厅(局、委员会)、市场监督管理局、卫生健康委员会以及工业和信息化厅(局、委员会)等多部门跨领域协同治理的工作机制. 然而,目前新污染物分析监测方法、环境质量和排放标准等仍较为缺乏,区域新污染物环境调查监测尚处于起步阶段,污染源减量化尚在部分行业领域启动,新污染物治理工作与其他生态环境保护规划的协同仍有待加强. 未来我国新污染物治理工作可从落实属地责任和职能部门分工、开展区域生态环境联防联控联治、夯实新污染物环境监测体系和风险评估能力以及研发新污染物绿色替代和防控技术等方面进一步深入推进.

新污染物是指新近发现或被关注,对生态环境或人体健康存在风险,尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物. 近年来,大量化学品的生产和使用导致包括持久性有机污染物(POPs)、抗生素、内分泌干扰物(EDCs)和微塑料等在内的新污染物在我国河流、湖泊、海洋、大气和土壤等被广泛检出. 总体而言,其污染程度与人类活动密切相关,呈现出高度城市化地区(如京津冀、长三角和珠三角地区)、工业集聚区和人口密集区内新污染物种类多、浓度高的特点. 同时,新污染物也在动植物体内以及人体尿液、血液和母乳等样品中检出,它们可以对部分细胞(如消化道上皮细胞)和器官(如甲状腺)产生损伤,新污染物对我国生态环境和人体健康具有潜在危害. 因此,降低新污染物的环境和健康风险,是切实保障生态环境安全和人民身体健康的必然要求.

2022年5月,国务院办公厅印发了《新污染物治理行动方案》(国办发[2022]15号)(简称“《行动方案》”),对新污染物治理工作进行全面部署. 为落实《行动方案》要求,按照国家统筹、省(自治区、直辖市)负总责和市县落实的原则,各省(自治区、直辖市)结合实际,制定《新污染物治理工作方案》(简称“《工作方案》”),细化本省(自治区、直辖市)重点任务,以实现精准治污. 该文从时间历程、重点行业、重点新污染物种类以及责任主体等方面出发,结合产业布局特征和国内外其他管控措施,对各省级行政区《工作方案》进行了比较分析,总结了各省级行政区在标准建立、调查监测和风险评估与控制等方面的工作进展,并展望了未来新污染物治理工作方向,以期为推进区域新污染物治理行动工作提供参考.

1《工作方案》出台时间

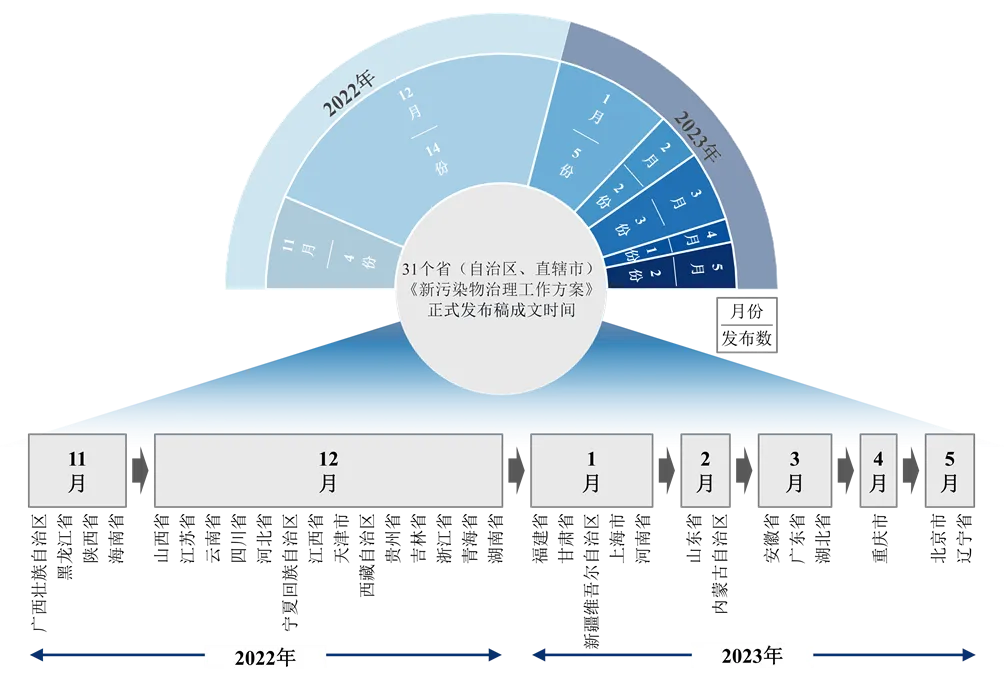

根据国务院办公厅《行动方案》要求,各省级人民政府作为组织实施《行动方案》的主体,应于2022年底前组织制定本地区《工作方案》. 2022年8月,广西壮族自治区、四川省和黑龙江省率先出台《工作方案(征求意见稿)》;随后,2022年11月,广西壮族自治区、黑龙江省、陕西省、海南省和山西正式印发《工作方案》;截至2022年12月31日,我国18个省级行政区按照《行动方案》时间要求正式发布了《工作方案》. 2023年1—3月,10个省级行政区及新疆生产建设兵团相继出台《工作方案(正式发布稿)》,随后,2023年4—5月,重庆市、北京市和辽宁省正式发布本省/市《工作方案》,至此大陆地区31个省级行政区以及新疆生产建设兵团全部出台本地区《工作方案》(见图1).

图1 我国大陆地区各省级行政区《新污染物治理工作方案》出台时间(以正式发布稿的时间计)

2 新污染物调查监测和治理重点行业分析

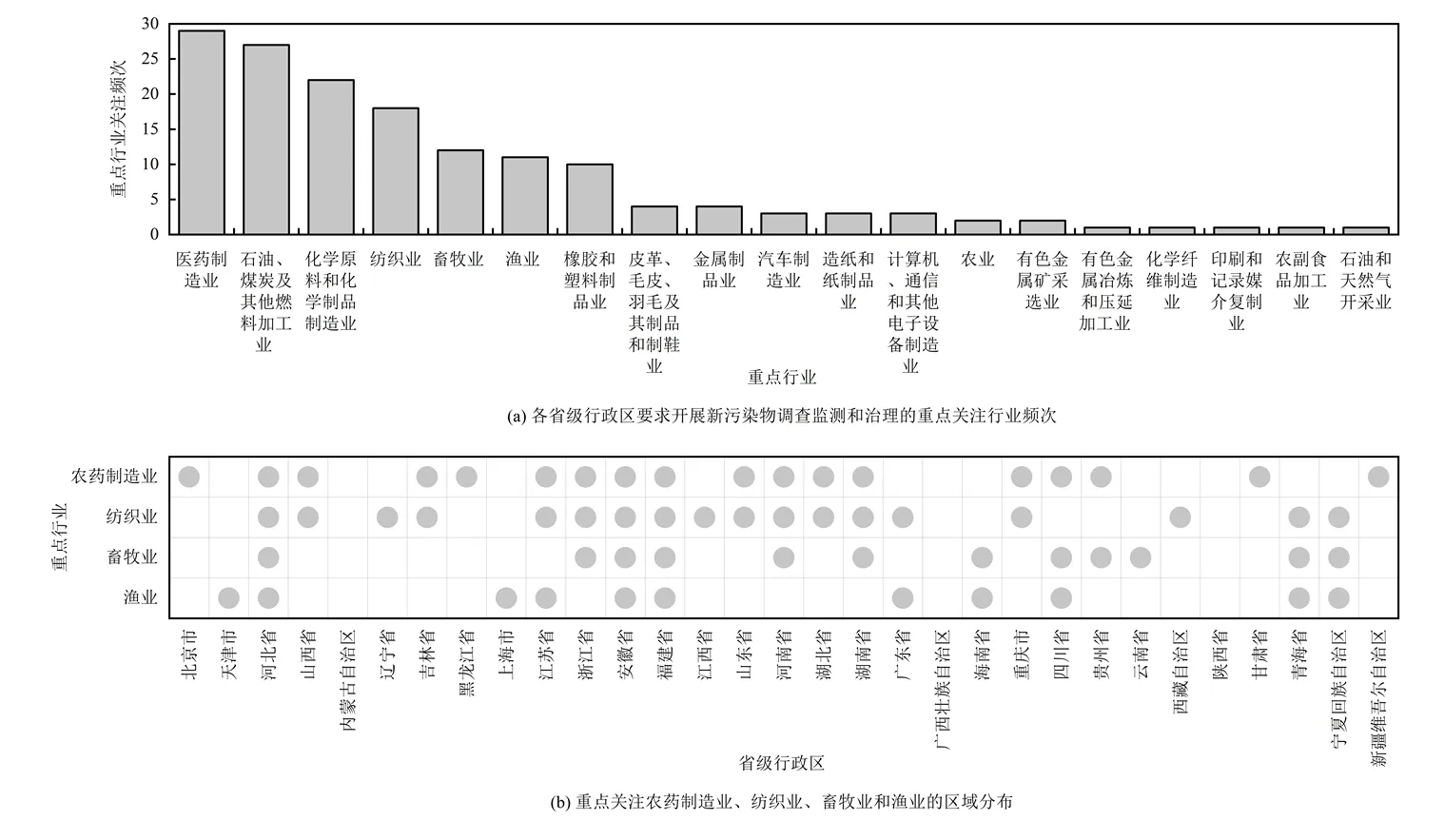

各省级行政区提及要求开展新污染物调查监测和治理的行业广泛,分属农业,畜牧业,渔业,石油和天然气开采业,有色金属矿采选业,农副食品加工业,纺织业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,造纸和纸制品业,印刷和记录媒介复制业,石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,有色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,汽车制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业等19大类行业〔见图2(a)〕.

其中,医药制造业、石油、煤炭及其他燃料加工业以及化学原料和化学制品制造业是各省级行政区新污染物调查监测和治理工作的重点行业,分别在29个、27个和22个省级行政区《工作方案》中被提及,涉及医药、兽药、农药、涂料和染料等产品生产. 因此,需要针对医药制造业中原料药制造过程产生的废弃药品、母液、反应基以及培养基等进行收集利用处置,对其中可能产生的二氯甲烷、三氯甲烷和抗生素等新污染物采取治理措施;针对原油加工、石油制品制造和炼焦等过程产生的废气废液废渣收集处置,对其中可能产生的邻苯二甲酸酯和多环芳烃等污染物采取治理措施;加强农药制造、涂料制造和染料制造过程可能存在的壬基酚、二氯乙烷和全氟化合物(PFASs)等多类型新污染物的管控. 此外,橡胶和塑料制品业在11个省级行政区《工作方案》中被提及,涉及微塑料和持久性有机污染物等重点新污染物的生产、使用和排放.

各地区新污染物治理重点行业具有较大的差异,这与相关行业产业规模密切相关. 将农药制造业、纺织业、畜牧业和水产养殖业列为重点关注行业的省级行政区分布如图2(b)所示. 我国共有18个省级行政区将农药制造业列为重点行业,上述地区农产品总产量约占全国的70%;18个将纺织业列为重点行业的省级行政区主要分布在我国东部地区(如浙江省、福建省、江苏省、山东省和广东省等),纺织业产量约占全国总产量的72%(以布产量计);12个重点关注畜牧业的省级行政区(如河北省、河南省、湖南省、安徽省、四川省和云南省等)畜牧养殖业也较发达;11个重点关注渔业的省级行政区主要集中江苏省、福建省和广东省等水产养殖业发达的沿海地区. 不同地区新污染物调查监测和治理重点行业的差异充分体现了区域新污染物治理的工作部署是基于产业布局的精准施策.

聚焦重点工业园区新污染物调查监测与治理是各省级行政区《工作方案》的重要共性特征. 共有26个省级行政区提到要求对重点工业园区开展新污染物环境调查监测,其中,江苏省《工作方案》不但要求对集中工业园区开展本底调查监测,还要求在2023年底前出台化工园区新污染物治理管控规范,到2025年底前化工园区新污染物综合治理取得积极成效;浙江省《工作方案》要求杭州市、宁波市、绍兴市、衢州市和台州市确定至少1个重点工业园区推进新污染物治理试点工程,且上述五市需于2023年9月底前编制完整方案.

图2 我国大陆地区各省级行政区要求开展新污染物调查监测和治理的重点关注行业

3. 各地区提及新污染物种类分析

新污染物种类较多,各省级行政区《工作方案》重点关注新污染物的种类也根据区域特点有所侧重. 明确重点关注新污染物种类是精准科学有效管控新污染物的重要途径. 各地区提及重点关注的新污染物可分为POPs、抗生素、EDCs和微塑料等四大类. 共有13个省级行政区《工作方案》中提及具体关注的新污染物种类,涵盖10种(类),包括PFASs、汞、铅、铬、二噁英、多环芳烃、双酚A、壬基酚、三氯甲烷和二氯甲烷等(见图3).

图3 省级行政区《工作方案》提及的重点关注新污染物种类频数(仅以该词出现在方案中为准)

3.1 POPs

受《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》管控要求影响,对POPs类污染物生产、使用和排放的管控在不同省级行政区《工作方案》中均被提及,其中对PFASs和二噁英两类POPs的关注度较高. 各省级行政区《工作方案》中也从“依法严厉打击已淘汰POPs的非法生产和加工使用等行为、严格实施新增列POPs的禁限措施和按期淘汰目标、开展国际公约管控POPs企业统计调查、环境排放和风险评估、加强POPs废物的环境管理和污染场地调查修复等治理试点”等方面提出工作要求.

值得注意的是,对PFASs的管控已逐步在全国范围推广. 我国2023年4月1日起执行的《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)首次提出了生活饮用水中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的参考指标限值,分别为40 ng/L和80 ng/L;2023年3月1日施行的《重点管控新污染物清单》(2023年版)也将PFOS类和PFOA类全氟化合物纳入管控范围.

3.2 抗生素

各省级行政区《工作方案》普遍要求在重点流域(包括长江流域、黄河流域、松花江流域、淮河流域、珠江流域和闽江流域等)以及重点集中式饮用水水源地开展对地表水、地下水和土壤的多介质抗生素污染本底调查和环境监测,启动对市政污水处理厂、垃圾填埋场、养殖区和医药行业聚集区等重点污染源抗生素的调查监测及治理试点工程.

抗生素的过量和不规范使用(尤其是养殖行业的抗生素滥用问题)是导致其环境排放及风险的重要原因. 《行动方案》中“规范抗生素类药品使用管理”的重点任务要求“加强兽用抗菌药监督管理、实施兽用抗菌药使用减量化行动以及落实零售药店凭处方销售”. 据此,15个省级行政区《工作方案》聚焦兽用抗生素药品管理,分别从畜禽产品的兽药残留监督抽检合格率、规模养殖场实施抗生素减量化行动比例和零售药处方覆盖率等方面提出了相应的定量化目标.

3.3 EDCs

各省级行政区《工作方案》提及的具体污染物中,汞、铅、铬、双酚A、壬基酚、二氯甲烷以及三氯甲烷均属于EDCs. 其中,壬基酚、二氯甲烷和三氯甲烷常被用于涂料、农药和化妆品生产等,被列入《重点管控新污染物清单》(2023年版);双酚A也首次被列入《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022),其浓度限值为0.01 mg/L.

除上述重点关注新污染物外,部分具有PBT(环境持久性、生物蓄积性和毒性)特性的农药类EDCs也属于EDCs. 《行动方案》“强化农药使用管理”的重点任务要求“开展农药减量增效行动、加强农药包装废弃物回收处理以及推进高毒高风险农药淘汰和替代”. 据此,14个省级行政区《工作方案》聚焦农药管理,从主要农作物化学农药利用率、农药减量化、农药包装废弃物回收率、无害化处理率和资源化利用率等方面提出了相应的定量化目标.

3.4 微塑料

对(微)塑料问题的关注与近年来国际公约及国际组织的相关要求密切相关. 如《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》要求加强对塑料废物跨境转移预防、无害化管理和控制;2022年联合国环境大会通过《终结塑料污染决议(草案)》,计划在2024年底前制定具有法律约束力的关于塑料污染的协议,涉及塑料的全生命周期(包括其生产、设计和处置),旨在从全过程、多环境介质角度治理塑料污染.

相比内陆地区,沿海地区省级行政区《工作方案》对微塑料监测与治理的关注更密切. 在天津市、山东省、江苏省、上海市和海南省等地区《工作方案》中,明确了开展海洋生态环境中微塑料监测和治理工作. 其中,天津市《工作方案》要求对海水、海滩和鱼类等多环境介质开展微塑料调查监测,上海市《工作方案》要求建立岸滩垃圾清理长效机制,海南省《工作方案》要求在河流入海口开展海洋微塑料调查监测. 此外,微塑料污染多源自塑料制品的生产和使用,其中,农田地膜对微塑料污染的贡献显著,因此部分地区(如新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区和重庆市)要求降低农田地膜使用量,提高农膜回收率,从源头减少塑料垃圾.

4 新污染物监测治理进展

随着《行动方案》的落实及各省级行政区《工作方案》的出台,新污染物治理工作不断推进,我国污染防治攻坚战的深度广度进一步延伸. 2022年6月,“新污染物治理面临何种问题和挑战?”入选中国科学技术协会十大前沿科学问题;9月,“新污染物治理”作为《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》的十项重点任务之一被提出;12月,“新污染物多介质迁移转化作用机理”入选中国工程院环境与轻纺工程领域十项工程研究前沿. 在持续加强非靶向筛查、环境风险评估、溯源解析]和迁移转化机理探究等方面科技支撑的同时,各省(自治区、直辖市)新污染物监测治理也在标准建立、调查监测、源头减量化和协同治理等多方面取得了一定的进展,但也存在不足之处.

4.1 新污染物相关标准制定

以新污染物测定标准分析方法为例,美国环境保护局(US EPA)在2021年发布的《微塑料海滩协议》中规定了淡水和海水中微塑料的标准方法;2022年12月修订的第三版EPA1633方法中制定了废水、地表水、地下水、垃圾填埋场渗滤液和土壤等环境介质中40种PFASs的标准分析方法,为全域新污染物调查监测获得具有高可比性结果奠定了基础. 目前,我国仅江苏省发布了地方标准《水质 17种全氟化合物的测定高效液相色谱串联质谱法(DB32/T 4004—2021)》,推荐了地表水样品中17种PFASs的检测方法,尚未形成国标方法;对其他环境介质中抗生素、微塑料等更多新污染物的标准测定方法仍十分缺乏.

在新污染物相关环境质量标准方面,2023年美国宣布拟制定国家初级饮用水法规(NPDWR)标准,对6种PFASs提出限值,其中拟将饮用水PFOS和PFOA的限值降至4.0 ng/L;日本2020年4月起施行的《水道法》规定自来水中PFOS和PFOA总和限值为50 ng/L;目前,我国的《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)提出了生活饮用水中PFOS、PFOA、二噁英和双酚A的参考指标限值,但尚未纳入常规指标;而且,其他环境介质中新污染物缺少相关质量标准,多环境介质中新污染物监测仍处在起步阶段.

基于此,10个省级行政区(福建省、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、吉林省、新疆维吾尔自治区、浙江省、黑龙江省、上海市、四川省和西藏自治区)《工作方案》要求建立健全新污染物监测方法和环境质量及排放标准. 例如,新疆维吾尔自治区要求开展抗生素等新污染物环境介质(水、气、固废和土壤中)排放标准与检测方法地方标准体系建设,浙江省要求制定重点污染物清单物质的检测方法标准、重点行业水污染物排放标准和敏感区域水环境质量标准,福建省要求制定《水产养殖尾水排放标准》等重点行业污染物排放地方标准,吉林省要求编制新污染物调查技术规范等地方标准. 只有健全新污染物管控规范和标准,才有助于形成和完善新污染物治理管理机制.

4.2 区域范围新污染物环境调查监测

基于所建立的新污染物测定标准方法,美国、加拿大和欧盟等国家和地区开展了相应的全域新污染物调查监测,一定程度上明确了其污染水平,为新污染物治理提供了依据和参考. 例如,加拿大环境与气候变化局(ECCC)于2023年5月发布的《Draft state of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) report》,报道了由政府组织开展的环境空气、地表水和污染源(垃圾填埋渗滤液、污水处理厂等)等环境介质中PFASs的赋存水平;US EPA于2023年3月发布的《National pilot study of pharmaceuticals and personal care products in fish tissue (EPA 820-R-23-003)》,报道了污水受纳河流鱼类中药物类新污染物的赋存水平.

《行动方案》发布以来,我国相关单位建立了全系列重点管控新污染物监测技术方法,应用于新污染物试点监测工作,完成了长江流域全系列重点管控新污染物监测,初步掌握了区域内新污染物赋存状况,对各省级行政区及全域新污染物调查监测具有重要的借鉴意义. 针对各省级行政区《工作方案》相关要求,多地已启动不同区域范围的新污染物筛评和环境调查监测. 例如,江苏省已全面启动首轮化学物质基本信息调查和首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查,从生产、加工使用、环境排放数量及途径和危害特性等内容着手进行,当地部分工业园区,如常熟新材料产业园、泰州滨江工业园区以及南通如东县洋口化学工业园等,也已完成试填报工作;广东省韶关市开展重点行业与园区新污染物风险现状评估项目,要求对韶关市涉及采选、水泥及建筑材料等重点行业的11个重点工业园区开展在产在用化学物质生产使用信息调查,掌握重点关注物质生产使用、环境排放和污染控制等环境管理信息,开展重点关注物质环境风险评估,完成辖区内不少于200家企业的化学品详细调查与涉新污染物的化学品环境风险评估;北京市开展农药新污染物调查与风险筛查项目,要求建立农药使用清单和信息数据库,开展农药新污染物实验室检测,形成典型农药类新污染物环境风险评估报告;河北省开展渤海湾环境监测调查试点项目,要求形成抗生素等新污染物环境调查监测方法研究报告及环境监测调查报告.

4.3 污染源减量化

基于环境调查监测评估,需进一步实施新污染物源头治理,减少新污染物产生和环境排放,提升监管治理效能,以有效防控新污染物环境与健康风险. 针对使用源和排放源的多项减量化措施已启动,以养殖场的抗生素使用减量化为例,各省级行政区《工作方案》全面部署抗生素减量化行动,其中13个地区(天津市、河北省、山西省、江苏省、江西省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、西藏自治区、陕西省、甘肃省和新疆维吾尔自治区)要求到2025年底50%以上规模养殖场实施抗生素减量化. 当前,江苏省和辽宁省已分别完成180家和1200家养殖场的抗生素减量化试点工作,试点养殖场的抗生素使用种类和用量均下降. 以新污染物排放减量化为例,江苏省推进自来水厂深度处理工艺改造,到2020年底全省自来水深度处理率达93%,对抗生素等新污染物的去除效果得到大幅提升;江苏省已实施地方标准《化学工业水污染物排放限值(DB 32/939-2020)》,对化学工业企业和化工集中区废水处理厂的二氯甲烷和三氯甲烷排放限值(分别为0.2 mg/L和0.3 mg/L)和监测提出要求,倒逼污水处理厂新污染物治理能力升级和减排.

4.4 协同治理规划

新污染物治理作为“十四五”环境保护工作的重点任务之一,与多项生态环境保护规划与行动相互联动. 共有9个省级行政区(吉林省、湖南省、陕西省、海南省、黑龙江省、四川省、云南省、宁夏回族自治区和青海省)将新污染物监测与治理工作与“十四五”生态环境规划及其他生态保护治理攻坚战方案有机结合,力争实现协同治理. 例如,云南省结合《关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》,在《工作方案》中提出对九大高原湖泊等重点区域开展环境调查监测和生态健康风险研究的要求;同时,《云南省“十四五”生态环境监测规划》把“重视新污染物治理”作为“统筹风险防范,守牢环境安全底线”的重要内容,要求开展新污染物治理能力建设和减排工程. 湖南省围绕《湖南省“十四五”生态环境保护规划》和《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》目标任务“防范新污染物环境与健康风险”,在《工作方案》中细化分解任务,要求对重点行业(如医药制造、畜牧以及橡胶和塑料制品业等)在产在用的重点化学物质开展信息调查、环境风险筛查和评估. 四川省结合《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》和《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》目标任务“开展新污染物监测”,在《工作方案》中要求研究制定省级新污染物环境调查监测方案,掌握全省重点管控新污染物环境赋存水平.

5 职能部门责任主体及分量分析

《行动方案》要求各省级人民政府作为主体单位负责组织实施《工作方案》. 在实际执行过程中,大多数省级行政区《工作方案》由生态环境厅(局)委托相关研究机构编制征求意见稿,由人民政府办公厅印发正式发布稿,充分说明各省级行政区对新污染物治理行动的重视,各省级行政区生态环境厅(局)是开展新污染物治理行动的核心职能部门.

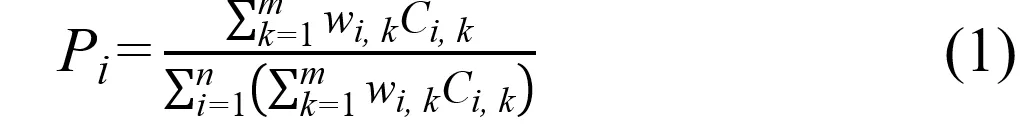

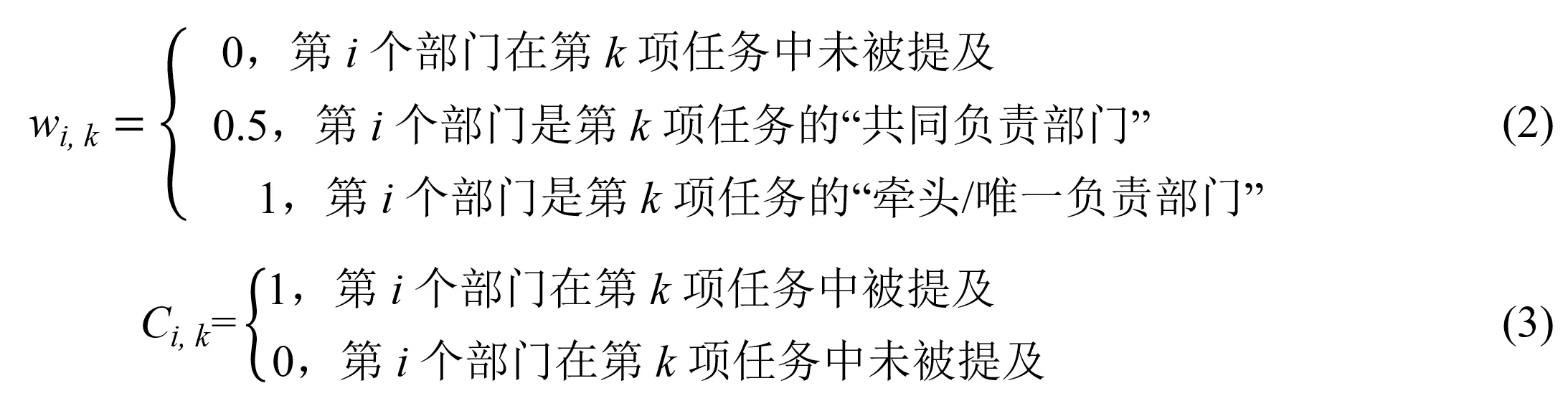

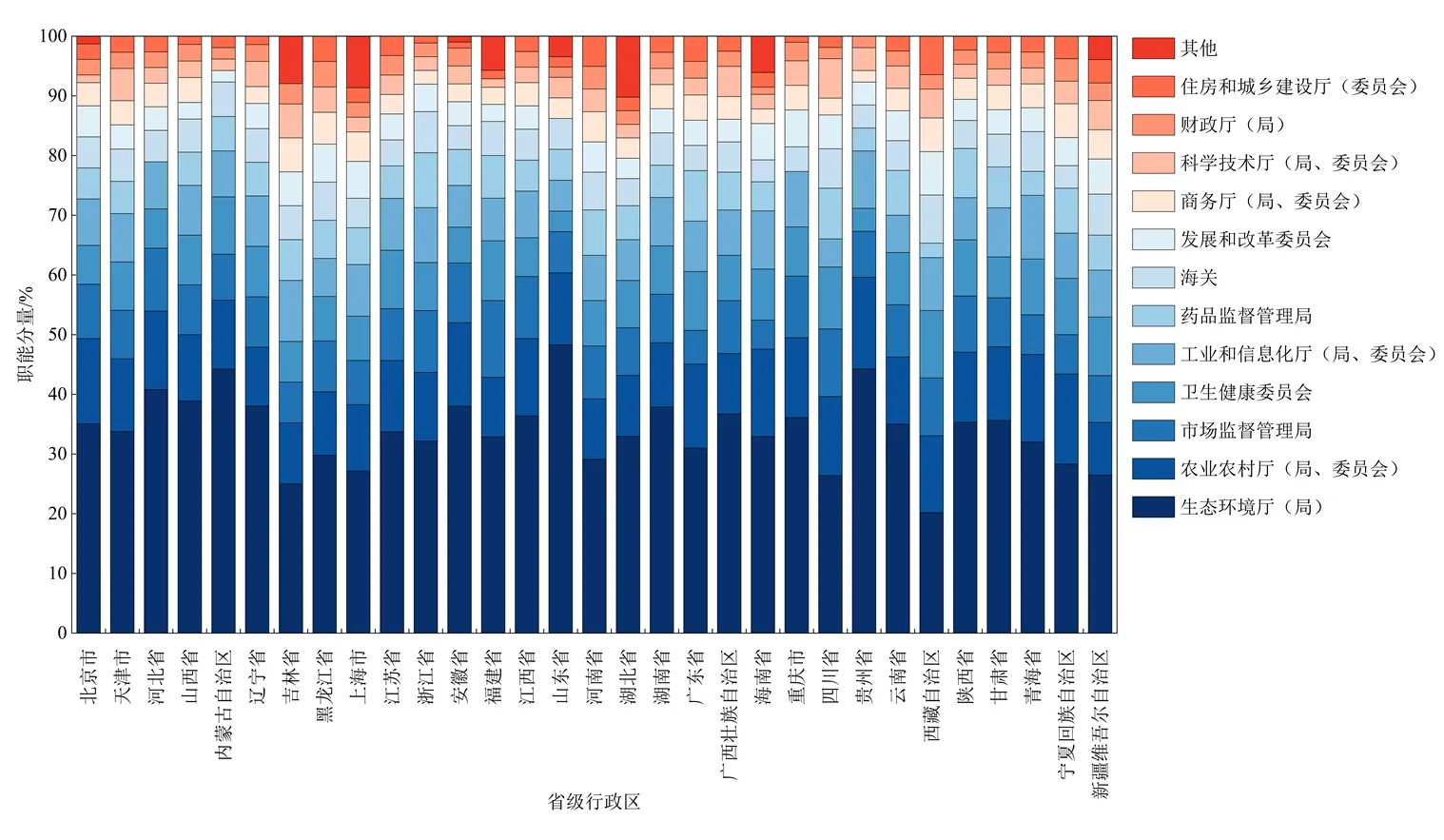

多部门跨领域协同治理是支撑新污染物治理工作实施的重要机制(见图4). 各省级行政区《工作方案》按照《行动方案》要求,结合自身情况,制定了相关任务,并明确了责任单位. 一般地,每个任务涉及1—8个责任单位,充分体现出多部门跨领域协同治理的工作机制. 为明确不同职能部门在新污染物治理工作中的作用,该研究采用权重法,根据各部门在任务中的负责情况,初步计算了不同职能部门在省级行政区《工作方案》中的职责分量,具体方法见式(1).

式中:为第_i_个部门的职责分量;为第_i_个部门在第_k_项任务中的权重,根据每个部门在省级行政区《工作方案》中各项任务的负责情况赋权,具体赋权方法见式(2);为第_i_个部门在第_k_项任务中被提及情况赋分,具体赋分方法见式(3).

结果表明,生态环境厅(局)作为新污染治理工作的牵头和统筹部门在12个主要责任部门中职责分量(34%±5.9%)最高(见图4);农业农村厅(局、委员会)、市场监督管理局、卫生健康委员会以及工业和信息化厅(局、委员会)职责分量也较高,分别达12%±1.7%、8.6%±1.6%、8.1%±1.7%以及8.0%±1.3%.

新污染物治理的多部门协同推进遵循全生命周期环境风险管理理念,在生产、加工使用、进出口、贮存、运输、销售以及处置等环节开展全面的新污染物管控. 农业农村厅(局、委员会)以及工业和信息化厅(局、委员会)涉及新污染物生产、加工使用等环节,也是其职责分量较高的原因. 其中,农业农村厅(局、委员会)负责规范农业生产过程抗生素和农药等重点新污染物的使用,工业和信息化厅(局、委员会)负责规范行业对POPs、抗生素、EDCs及微塑料等重点新污染物的生产和使用.

新污染物治理的多部门协同治理也是新污染物涉及行业面广的体现和要求. 例如,由于在农业生产过程中,涉及农药和兽用药物(如抗生素等)使用、农田地膜微塑料释放等问题,因此农业领域新污染物管控主要由农业农村厅(局、委员会)和市场监督管理局共同负责,限制农业生产过程中相关化学品的使用,监督农产品质量. 部分地区结合当地行业特点,对相关责任部门落实新污染物治理工作提出了要求. 以海南省为例,基于海岛型水系特点,海南省《工作方案》要求水务厅参与新污染物环境调查监测体系建立、化学物质环境风险评估和重点管控补充清单制定等,其职责分量高达6.1%;考虑到福建省海洋渔业资源丰厚的特点,福建省要求海洋渔业局规范抗生素使用管理,并参与渔业养殖新污染物治理试点,其职责分量也达到5.7%.

图4 我国大陆地区省级行政区《工作方案》中新污染物治理工作相关职能部门职责分量

6 展望

自国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》以来,各省级行政区结合当地实际出台相应的《工作方案》,分解重点任务,对新污染物生产、使用、排放和处置等方面提出具体要求. 从中央到地方的全过程、多层级新污染物治理体系正逐步形成.

(a) 新污染物治理的属地责任和职能部门分工不断落实推进. 2023年将是地级市方案的集中出台年,地级市作为《工作方案》的实施主体(27个省级行政区明确要求),新污染物治理属地责任也将得到全面落实. 自2023年1月我国首个地级市(江苏省淮安市)方案的出台,目前江苏省淮安市、陕西省汉中市、云南省大理市、福建省厦门市、河北省唐山市和甘肃省武威市等多个地市级方案均已出台,2023年3月首个县级市(吉林省扶余市)方案出台,表明新污染物治理行动正从国家到省(自治区、直辖市)、到地级市(县级市)层层推进和落实. 同时,多部门联合协作的新污染物治理管理机制也在不断深入和完善. 2023年2月我国首个地方职能部门——上海市市场监督管理局发布《关于贯彻落实<上海市新污染物治理行动工作实施方案>的通知》,随着新污染物治理工作走深走实,地方职能部门贯彻落实《工作方案》的行动也将不断推进.

(b) 区域生态环境联防联控联治将成为趋势所向,可能是助推新污染物治理的有力举措. 2023年6月,四川省和重庆市两地联合签署《关于建立川渝新污染物环境风险联防联控机制协议》,在新污染物危害筛查、风险评估、过程管控和环境监督等领域开展合作,这也是《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中积极推动长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场的要求. 区域新污染物协同治理,是流域生态安全保障新阶段.

(c) 新污染物环境监测体系和风险评估能力亟待夯实,为精准治污奠定基础. 2025年工作目标以“打基础、建体系”为主,要求夯实新污染物治理基础能力. 区域新污染物环境监测和风险评估能力是明确新污染物环境赋存特征、溯源及环境危害的基础,随着我国新污染物环境监测能力逐渐加强,我国新污染物环境底数摸排将更加系统精准. 目前,我国在新污染物测定方法、环境质量和排放标准的制定方面仍需要加强,以健全新污染物监测体系,全面掌握新污染物在多环境介质中的底数;在新污染物风险防控评估方面,还需从化学品高通量毒性测试和精细化暴露评估技术、化学品优先排序及分级分类、生态环境健康风险分级分区与管控技术和人体健康风险基准及评估技术等方面加强科技攻关. 建议加强相关标准化文件建设,定期开展新污染物的环境监测,掌握新污染物的污染分布特征和动态变化,强化新污染物的行业排放监管,深入开展新污染物环境与健康风险评估.

(d) 新污染物防控技术研发亟待加强,为科学治污提供技术支撑. “新污染物治理”作为《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》的十项重点任务之一,新污染物控制技术将在“十四五”期间得到快速提升. 我国在新污染物替代防控技术方面还需加强,需重视绿色替代合成技术和新污染物生态环境健康风险全过程防控技术的研发,尤其是绿色替代及技术的缺口,导致已明确禁止生产和使用的高环境风险新污染物(如PFASs)在我国的替代淘汰进程缓慢. 建议加强替代防控技术的开发,推动可替代物的研发,早日全面淘汰高环境风险的新污染物.

来源:阚西平, 隋倩, 俞霞, 王斌, 孙淑英, 余刚. 我国省级行政区新污染物治理工作方案分析及需求展望[J]. 环境科学研究, 2023, 36(10): 1845-1856. doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2023.09.02