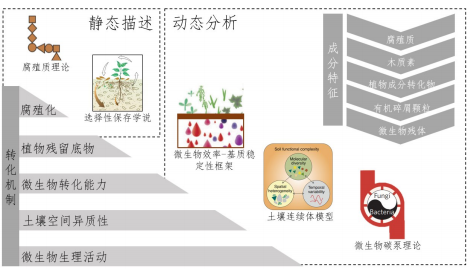

土壤有机质形成及转化

一、土壤有机质的形成

土壤有机质形成过程十分复杂。首先,土壤中植物和动物碎片在输入后经过物理化学作用而破碎,进而通过胞外酶等降解成相对更小的组分,这样就适于被微生物分解利用而存在于土壤中。

1、腐殖化

早期理论认为,有机质在土壤中会经过矿化和腐殖化两种作用,最后以腐殖质的形式存在。Kononova利用酸碱浸提的方法提取出了腐殖物质 ,因此将土壤有机质分为胡敏酸 、富里酸和胡敏素等 ,而后逐渐形成了土壤学经典腐殖化理论,即土壤有机质形成要经过土壤腐殖化过程,土壤有机质主要由结构上复杂而稳定的、具有特殊化学性质的物质组成。近年来伴随观测技术的革新,研究者基于同步加速近角X-射线衍射光谱通过高分辨率显微技术观察土壤微团聚体表面,试图在土壤原位环境内找出腐殖质成分以揭示其在自然状态下的分子结构特征。研究结果发现显微镜无法观察到这类暗黑色大分子物质,取而代之的则是由可辨认的植物或微生物的微小碎屑混合形成的团块物质。说明原位土壤中的有机质主要是以小的、简单的物质存在于土壤中,土壤中的分解者将有机碎片持续分解为尺度更小的组分,最后以C02 形式释放到大气中。

2、选择性保存

长期以来,植物残体一直被认为是土壤有机质形成的初始底物来源。研究者结合植物残体的相关实验开始思考其在土壤有机质形成过程中的作用,通过观察植物凋落物分解袋试验的残余成分,研究者认为分解缓慢的难分解碎屑物是促成土壤有机质形成的主要原因,这可能是选择性保存学说诞生的起因。该学说认为植物残体由易分解成分和相对顽固性成分组成,土壤内的分解者会在易分解成分利用完后才开始分解顽固性成分,残留的相对顽固性成分便堆积依次形成土壤有机质。木质素由酚类聚合物组成,是植物细胞壁的主要成分,具有相对稳定的化学特征。土壤表面的植物残体中高木质素含量通常代表分解速率下降,其残留物的保存时间和数量由此提升,进而形成更多的土壤有机质,这在分解实验中不同凋落物质量损失值的差异上得到了支持。自此,选择性保存学说将土壤有机质形成转化过程与植物残体的分解过程进行有机结合,使得土壤有机质形成转化研究开始与植物组织分解特性建立起紧密联系。然而,有研究发现木质素相较其他有机质成分并不具有显著的抵抗分解作用,同时长期分解实验中还发现土壤微生物能快速分解木质素成分,木质素分解现象实际存在于植物残体分解的全过程,根据这些结果,研究者开始认为通过木质素成分比例来评估植物残体向土壤有机质转换形成的能力,无法在实验应用中得到满意的结果。

3、微生物转化

通过对植物进行碳同位素标记,研究者发现植物残体分解的前期阶段有数量惊人的同位素碳被固定在土壤表层矿物之中,这反映了早期分解过程中植物易分解组分对土壤有机质形成有着重要作用,由此,研究人员重新审视植物残体的分解过,认为仅关注分解后期植物残留物质并不能代表植物残体参与土壤有机质形成转化的全部过程,植物残体在分解初始阶段流失的物质可能更易于形成稳定的土壤有机质。依据上述观点,微生物效率-基质稳定框架假设土壤微生物如同一个 “过滤器” 控制着植物残体分解转化过程,其分解程度越强,对土壤有机质形成的作用就越大,由此研究者用微生物利用效率来代表微生物对植物基质分解转化能力的高低。在该理论框架下,植物基质质量则是决定微生物利用效率的关键因素,氮成分比例大的高质量植物残体更容易受到微生物分解转化作用,进而形成更多稳定的土壤有机质。然而,也有研究者通过对土壤有机质储量的长期研究观察表明,添加高质量的凋落物对土壤稳定碳库的形成没有显著影响,进一步实验发现,高质量的凋落物甚至会提高团聚体内稳定土壤有机质的周转速率,加快土壤有机质的流失。

4、土壤结构

土壤矿物颗粒与有机成分的纠缠增强了土壤的凝聚力。研究者通过微光谱结构检验技术发现,自然环境下土壤有机质以类似补丁的形态吸附在矿物表面,其成分来源复杂,多为糖类、 脂质和酚醛类等有机小分子结构。微观层面上的土壤有机质实际是由微生物生物量、 植物聚合大分子及其分解产物相互繁杂混合而成,由此,土壤连续体模型提出土壤有机质的形成转化过程是在土壤物理环境和分解者共同作用下,植物残体形成连续消解的有机颗粒后吸附或包裹于矿物颗粒内与分解者形成不同程度的空间隔离,保护有机质以减小其被进一步分解的概率。Keller进一步提出

土壤有机质形成转化过程中分解者空缺、酶组分贫乏和矿物表面吸附作用等因素都可能中断土壤环境内有机质的连续分解过程,最终促成土壤有机质的动态稳定保存。另有研究发现,不同大小的土壤颗粒可能相应地保护着不同类型的有机质,顽固性的植物残体更易被粗粉砂颗粒的矿物吸附并保存,而残体的易分解部分经微生物转化后则容易与细粉砂或黏类的细小矿物结合,以层状结构稳定堆积于土壤内部。事实上,通过揭示有机质与土壤多孔性空间特征之间的复杂作用关系,土壤连续体模型鲜明地呈现了基于土壤矿物背景下土壤有机质的积累特征,有机质分子于土壤环境内的形成转化过程实际上是基于整个生态环境共同决定的土壤系统功能。不过有研究者利用红外显微光谱技术观察发现,土壤薄片中微团聚体内外层结构没有明显的碳浓度差异,微团聚体的包裹能力并没有导致土壤有机质在微观空间分布呈现出显著差异。

5、微生物活动

以往的研究中,由于土壤内活体微生物量普遍少于土壤总有机质重量的5%,研究者往往忽视其对土壤有机质形成转化过程的作用。近些年来,随着检测技术的发展,越来越多的报告发现土壤有机质与微生物成分结构上的存在强相关性,例如,欧洲长期生态农业实验中发现微生物源多糖是土壤稳定碳库的重要成分。利用扫描电子显微镜在培养实验后的土壤内观察到大量微生物细胞残留结构。

二、土壤有机质形成转化的影响因素

土壤有机碳的形成转化过程是进入土壤的植物残体、 土壤空间以及土壤微生物三者交互作用的结果。受气候、土壤理化性质以及植被等诸多物理、生物因素的影响,其中,气候因子作为基础的自然环境特征,深刻地影响着土壤有机质的形成过程,气候条件不仅影响着植被的生产力的大小,进而制约土壤内有机质的输入数量,同时其还能通过改变土壤温度和水分条件调节土壤内微生物的生理活动强度。总体上看,气候因子对土壤有机质形成转化过程的影响主要体现在气温和降水两个方面。另外,由于季节性降水造成土壤频繁产生干湿交替现象,对于土壤有机质的形成转换过程也有重要影响,干湿交替会造成土壤团聚体消解,破坏土壤物理结构并使内部有机质暴露于外界环境,同时,土壤微生物在水热条件下所导致的生理活动加剧或减弱,也在不同程度上作用于微生物—土壤有机质间分解转化关系,持续影响着土壤中有机质的形成过程。

土壤理化性质对土壤有机质转化形成过程的影响已得到许多研究成果的证实,其主要反映在土壤质地对土壤有机质形成转化过程的影响。研究表明,黏粒和粉粒的含量与土壤内有机质量呈现正相关关系,其中,黏粒含量升高加剧土壤空间异质化,促进土壤内有机-无机复合体的形成而实现土壤有机质的保存,而粉粒则是通过影响植被、 土壤水分特征间接影响土壤有机质的形成转化过程。另外,土壤质地决定着土壤有机质组分 (矿质结合态有机质和颗粒态有机质) 的饱和程度和分配比例,深刻影响着土壤有机质形成转化过程的内在机制。

其他土壤特性也会不同程度地影响着土壤有机质的形成转化过程,例如黏土矿物类型、 pH值、 物理结构和养分状况等方面,高岭石等黏土矿物与铁铝氧化物为主的土壤对土壤有机质的保护作用存在差异,pH值则会严重影响土壤微生物的活性特征,不适宜的pH范围 (>8.5) 或 (<5.5) 都会抑制微生物的活动,最终导致有机质分解速率降低。同样,土壤物理结构也会通过影响微生物的所必须的生存要素 (空气、 水分) 间接影响土壤有机质的形成转化过程。从土壤养分来看,充足的氮素是微生物同化碳素的前提,土壤中缺乏矿质氮同样会抑制土壤有机碳的分解速率,不仅如此,土壤可利用的养分状况结合其他土壤性质,还深刻影响着植被的生长,而植被本身的诸多特征也是影响土壤有机质形成转化过程机制的重要因子。

三、土壤有机质形成转化组分

土壤有机质在形成转化过程中形成不同有机组分,其自身物理化学特征以及与环境要素之间关系一直是揭示土壤有机质形成内在机制的重要研究对象。lavallee提出把土壤有机质分为颗粒态有机质(POM) 和矿质结合态有机质 (MAOM) 两种组分作为一个简单有用的框架,具体而言,POM指在团聚体中起黏结作用的植物残体 (如酚类、 纤维素类、 半纤维素类) 和真菌衍生产物,具有较高的碳含量,是团聚体形成的重要前体,另外,POM大小多在53~2000μm 区间,该尺寸下的有机颗粒成分并没有受到土壤矿物保护或仅有部分闭塞在大团聚体中,所以其周转较快,存在时间只有几个月到2年。相反,MAOM主要由富含氮的有机质组成,包括微生物 (如微生物多糖、 氨基糖、 胞壁酸)和植物来源的低分子量化合物,实际上,这些有机物或直接从植物中淋滤或被土壤生物转化,也有部分植物来源的活性溶解有机碳可以直接与矿物表面、 金属氧化物和现有的有机矿物结合,其微小形态 (<53μm) 受到矿物质的化学结合和小团聚体的物理保护,使得MAOM能长时间被保护而不被分解利用。除此之外,研究者也关注于土壤有机质的成分来源,区分植物和微生物对土壤有机质的贡献程度是研究土壤有机质形成转化机制的重要依据。

四、不同有机质来源相对贡献

根据土壤有机质形成过程,有机质来源主要包括微生物来源和非微生物来源两部分,其中非微生物来源为进人土壤中的新鲜动植物残体未经过微生物利用的组分,以植物来源为主,而微生物来源为土壤中经过微生物利用和转化后的组分。土壤微生物生物量只占有机质总量的1% ~5% ,浸提出的大部分有机质被认为是腐殖物质,包括大量的芳香环,这与植物来源木质素酚类的结构类似,因此早期理论认为有机质的形成是以植物来源为主,微生物来源物质并不是主要组分。但是,近期越来越多研究发现,微生物死亡残体对于长期有机质固持和积累具有重要意义,仅以活体微生物量来评估显然低估了微生物过程对有机质的贡献,无法反映有机质固持过程中微生物的作用,因此对于土壤有机质中两种来源相对贡献亟待重新评估。不过,由于土壤有机质结构复杂,尚缺少合适的分析方法准确测定有机质不同来源数量和组分。原则上,两种来源能够通过化合物种类和化学结构简单区分,例如,有机质中微生物来源主要包括肽聚糖,脂蛋白,细胞蛋白和多肽类等,而木质素酸类,几丁质和软木脂,长链正构烷烃类,纤维素和半纤维素等主要是植物来源组分。此外,利用 NMR所测得的不同基团所表征物质种类也可以简单区分有机质来源。